Об этом фильме

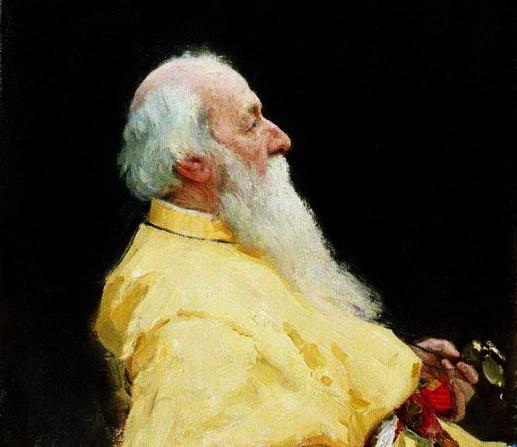

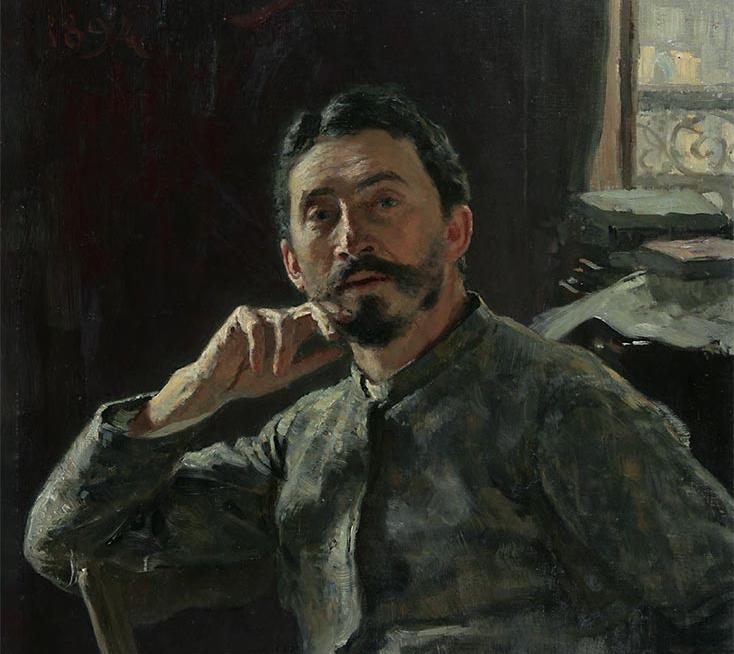

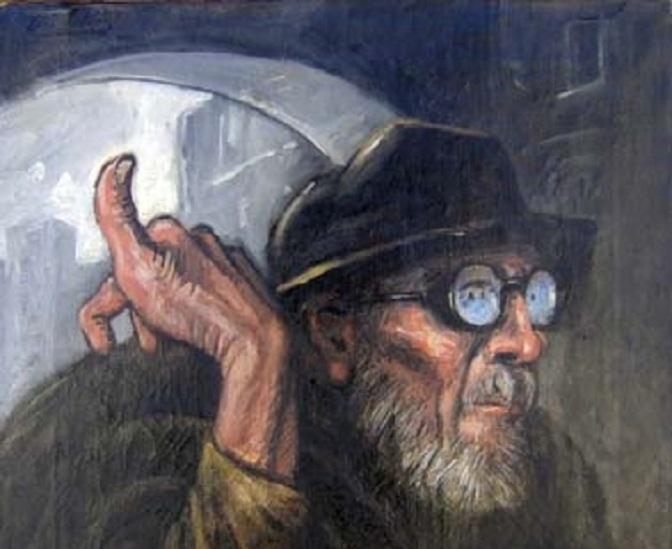

На примере творческого диалога Ильи Репина с современниками разных поколений второй половины XIX – начала XX века в первом выпуске лекционного диптиха «“Избирательное” родство…» прослежена взаимосвязь, существующая между постоянно обновляющимися тенденциями в искусстве.

Фильм 1, «От стиля эпохи к личностям»

На примере творческого диалога Ильи Репина с современниками разных поколений второй половины XIX – начала XX века в первом выпуске лекционного диптиха «“Избирательное” родство…» прослежена взаимосвязь, существующая между постоянно обновляющимися тенденциями в искусстве.

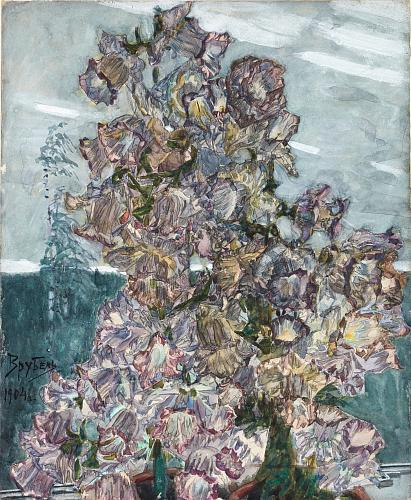

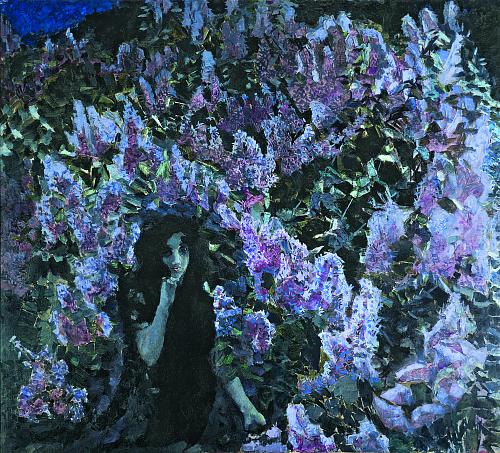

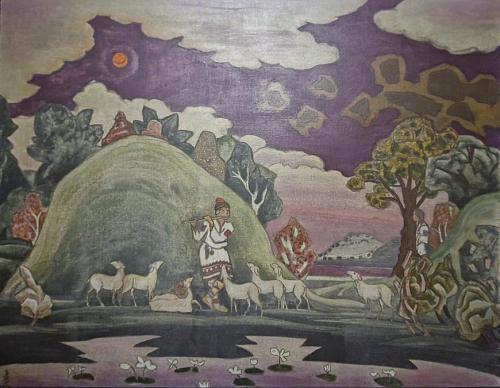

В программе «От стиля эпохи к личностям» воссоздана синтетичная атмосфера, предшествовавшая кристаллизации эстетических веяний эпохи модерна, с расцветом которой связаны первые профессиональные шаги сына Ильи Репина — Юрия.

Подобный авторский подход позволил не только панорамно осветить индивидуальный путь Ильи Репина в истории искусства, обозначив основные ориентиры его понимания творческих задач, в том числе и эстетических, но и показать отношение мастера к модернистским поискам разных стадий (от ранних символистских до авангардных).

На фоне разговора об Илье и Юрии Репиных с точки зрения творческой преемственности отца и сына в выпуске обозначена и еще одна тема — тема творческих династий, художественные достижения которых проиллюстрированы несколькими примерами из истории искусства.

Главное своеобразие программы « От стиля эпохи к личностям» обусловлено ее сквозным лейтмотивом — раскрытием масштаба личности Ильи Репина в потенциале развивающейся творческой биографии сына, которой посвящен второй выпуск « "Избирательного" родства…»

![Дочь художника Вера Репина и Илья Репин в мастерской в имении «Пенаты», на фоне картин «Гопак» (1926–1930) и «Финские знаменитости» (1922–1927). Фотография. [После 1926] Дочь художника Вера Репина и Илья Репин в мастерской в имении «Пенаты», на фоне картин «Гопак» (1926–1930) и «Финские знаменитости» (1922–1927). Фотография. [После 1926]](/upload/resize_cache/iblock/748/984_656_2/9wp07rep9rfzjmhfif51k7z0voz3306j.jpg)

![Илья Ефимович Репин. Фотография Н.Б. Нордман. [Начало 1900-х] Илья Ефимович Репин. Фотография Н.Б. Нордман. [Начало 1900-х]](/upload/resize_cache/iblock/e49/984_656_2/11ghano0wwh1dn8n13bs7qse5zjlf86g.jpg)

![Фотография. И.Е. Репин со своими учениками живописной мастерской Академии художеств. [1897] Фотография. И.Е. Репин со своими учениками живописной мастерской Академии художеств. [1897]](/upload/resize_cache/iblock/cd2/984_656_2/scaay3v8mi1gqi3omx0y3ji8eqg35zyp.jpg)